乳品行业正迎来前所未有的转型期:消费者健康意识和个性化需求持续提升,推动乳品从传统基础品向功能化、营养化和精细化方向发展。全球趋势显示,高蛋白、益生菌以及针对不同人群(儿童、老年人、运动人群)的定制化产品需求快速增长。同时,科技创新和数字化工具正在重塑产品研发、供应链管理与消费体验,帮助企业精准洞察消费者需求、快速迭代产品,并通过数字化渠道实现高效触达与互动。

乳品行业如何在营养升级和科技赋能的双重驱动下,把握市场机遇,实现产品创新、品牌差异化和长期增长?

食品科学正从实验室中的单点突破,走向能够产生规模化影响的系统性能力。随着消费者对循证、个性化健康解决方案的需求不断提升,真正的挑战在于,如何让科学既可信,又能够被理解和应用。

达能正通过 OneBiome 项目、精准发酵合作、数字化营养平台,以及以可持续发展为导向的研发体系 来应对这一挑战。通过在全球范围内推动微生物组与营养科学的规模化应用,达能正在重新定义科学、健康与日常生活之间的连接方式。

在消费升级与健康诉求驱动下,乳品行业正从“填饱”走向“吃好”,营养密度成为衡量乳品价值的新标尺。营养密度不仅关乎蛋白质、钙、维生素等核心营养素的含量与吸收效率,还延伸至配方优化、原料升级以及不同人群的精准营养方案。作为全球乳品与营养科学的先行者,雀巢将“营养密度”列为 2024 年战略重点,推动全线乳品在有限热量下提供更高营养价值,并兼顾口感与可持续性。本话题将探讨营养密度如何驱动乳品产品力跃升,从科研到配方再到消费者教育,为行业提供可落地的创新参考。

从母乳低聚糖到功能性益生菌,从奶酪新结构设计到AI驱动的配方开发,过去十年,伊利欧洲创新中心围绕“以科学推动产业,以技术服务健康”持续深耕,在多个前沿营养与技术领域取得了一系列具有行业影响力的成果。这不仅是一段关于乳业科研与技术融合的真实探索旅程,更为中国乃至全球乳品企业提供了一个值得借鉴的跨国研发协同范式——科学、产业与消费者之间如何形成正向循环,构建面向未来的创新生态。

低温乳品正处于竞争最激烈、创新最活跃的赛道之一。消费者的需求已经从基础营养,迈向“吃出功能”“吃出体验”的多维升级。在此背景下,如何构建低温乳品的下一代创新?围绕“营养价值 × 功能价值 × 场景价值”三角逻辑,本话题将探讨:

-营养升级:以科学提升基础价值

-功能差异化:与健康诉求深度连接

-场景共鸣:从早餐、健身到轻享时刻全链路渗透

-可复制的创新方法论:推动品类持续增长

通过实践案例与策略拆解,帮助企业在激烈竞争中寻找穿透市场的新路径。

随着消费者对乳品品质的感知不断提升,“好喝”正在成为低温牛奶竞争的关键指标。从入口顺滑、回味干净,到不带奶腥味、不过度浓厚,消费者对牛奶口感的要求愈发细致而挑剔。

在低温牛奶赛道,高蛋白、A2奶源、有机牧场、风味添加已成为常规打法,但真正基于工艺革新切入产品痛点的创新,仍属少数。明治推出的“臻好喝牛乳”,正是这样一个从技术原点出发的突破者。乳品口味不再只是“自然的结果”,而是一种可以被技术定义和精雕细琢的消费体验。

“吃酸”,原本是生活中的朴素滋味,在卡士手中却焕发出了令人惊艳的现代风味表达。

从粉芭乐柠檬水蜜桃到黄杏黄桃话梅,卡士“吃酸系列”从地域文化、地方酸味中撷取灵感,将咸、酸、果香与绵密奶香精妙融合,在产品创新上大胆“出圈”,同时保持品牌一贯的高端质感与极致细节。

在一片“健康 × 美味 × 情绪价值”的消费趋势中,卡士正用一杯吃酸酸奶,刷新消费者对“高级感”的理解 —— 不是昂贵,而是有故事、有细节、有文化的味道。

酸奶的风味创新正从“甜美果香”走向更大胆、更跨界的尝试。除了芭乐、百香果等地方水果的热潮,蔬菜风味酸奶正在悄悄登场——羽衣甘蓝、甜菜,甚至苦瓜,都成为配方表上的新宠。这不仅挑战了消费者的味蕾,也让酸奶从“零食”向“轻食”“功能餐”跨界。

(图片来源:Pexels)

司美格鲁肽二季度蝉联全球药王。

GLP-1类药物正在重塑全球消费者对“减重”“代谢健康”的理解,也正在推动食品行业从“促进食欲”向“精准支持”的功能转型。乳品作为天然蛋白与微营养素的主要来源,是否会被“抑食”趋势边缘化?抑或能转身成为“GLP-1用户营养支持”的关键角色?

在这场由药物引发的“生活方式革命”中,乳品品牌或许面临挑战,但也可能是最先重塑信任与价值感的品类之一。

在全球蛋白热潮持续升温的背景下,达能旗下的 Oikos 品牌成功脱颖而出,成为北美市场最具代表性的高蛋白酸奶之一。Oikos品牌2024年零售额激增40%,首次突破10亿美元年销售额!通过精准的市场定位、口味与营养的双重优化,以及娱乐化、生活化的品牌传播,Oikos 不仅赢得了运动人群的青睐,更打入了日常家庭餐桌,成为乳品功能升级的明星样本。Danone 如何将一个传统乳品细分品类,转化为面向大众的“高蛋白日常营养解决方案”?

GLP-1 药物并不只是改变了“如何减重”,而是在重塑整个体重管理产业的运行逻辑——从消费者行为,到营养在其中所扮演的角色。

本场分享将从雀巢健康科学的全球视角出发,探讨在 GLP-1 时代,营养如何与药物形成真正的价值协同,企业应如何重新思考产品布局与循证路径,以及“下一阶段的体重管理”将对食品与营养企业提出怎样的新要求。

GLP-1类药物席卷全球,正在重塑体重管理市场版图。然而,随着疗效、副作用、成本和可及性问题逐渐显现,“GLP-1之后”的市场图景愈发受到关注——辅助营养、功能食品、代谢健康配方等多元化手段正涌入这一赛道。GLP-1的市场爆发带来了哪些结构变化?GLP-1退潮或趋于常态化后,体重管理产业的创新方向与商业机会在何方?乳企的优势和机会在哪里?

在全球食品科技快速演进的背景下,冰淇淋这一高度成熟的品类,正迎来新一轮创新逻辑的重构。从新原料、新工艺,到数字化工具与人工智能的引入,技术正在深度参与产品研发的每一个环节。本场分享将从全球头部冰淇淋『梦龙』的实践出发,探讨哪些前沿技术真正具备规模化创新价值,人工智能在消费者洞察、风味设计与研发决策中能够加速什么,又有哪些关键判断始终无法被算法取代。同时,演讲也将聚焦大型企业在产品开发过程中,如何在突破性创新与商业可行性之间做出战略平衡,推动冰品研发从“灵感驱动”走向“系统化创新”。

在中国冰淇淋与现制乳品竞争高度激烈、消费者偏好快速变化的背景下,DQ 依然保持着稳定而有韧性的增长。2025年,门店数超过1,800家的DQ,共推出超过150款新品,所有新品在全年销售总额中的占比超过60%,且单店销售额同比增长超过了11%。这背后,并非依赖单一爆品或短期营销,而是一套高度聚焦、节奏清晰、面向长期的产品战略。

在欧美、澳洲等成熟市场,Kefir因其丰富菌种、肠道健康益处和天然发酵属性,正快速从小众饮品走向主流。据 IMARC Group 统计,全球 Kefir 市场预计将从 2024 年的 21.55 亿美元增长至 2033 年的 36.79 亿美元,年复合增长率达 5.81%。

英国品牌 Bio-tiful 凭借高活性菌种与健康定位,已占据当地约 70% 市场份额,2024 财年利润激增 646%,成为 kefir 品类崛起的代表。

与此同时,中国消费者对“菌株数”“功效性”等表达愈发敏感,推动功能性乳品需求升级。源自高加索的 Kefir,或许正是中国市场寻找“功能化新品类”的突破口。

(图片来源:Bio-tiful)

在品类红海与季节性强的冰淇淋赛道上,波比艾斯走出了一条与众不同的增长路径。2020年创立以来,品牌迅速完成从区域品牌到覆盖全国150余城、1150+家门店的跃迁,借助“现制+爆品+高颜值”的组合打法,在年轻消费者中脱颖而出。

面对“低价卷、创新卷、视觉卷”的现制冰淇淋市场,波比艾斯如何杀出重围?

从产品概念诞生、口味风味设计,到生产排产、渠道投放与终端触达,AI正在重塑饮料企业的每一条价值链。百事公司宣布已经部署Salesforce的数字劳动力平台Agentforce,通过可信的自主人工智能代理嵌入工作流程;茶百道采用“AI+DevOps”研发模式,通过大模型辅助编程,研发效率提升超过24%。本话题将基于企业实操逻辑,并结合前沿案例为行业提供一套“既能看趋势、又能落地”的《饮料行业AI转型白皮书》。

当门店扩张速度突破临界点,规模往往以效率与现金流为代价,但在高度内卷、价格战充分演化的中国咖啡赛道中,挪瓦咖啡的联营模式正在对这一共识提出挑战。

截至 2025 年,挪瓦咖啡门店规模突破 10,000 家,在万店体量下依然保持全球第一梯队的拓店效率:月均新增约 1,000 家,峰值达 1,800 家;全年 GMV 同比增长 4 倍,出杯量约为去年的 3 倍,规模扩张并未以效率和价值为代价。

在高强度营销节点的极限压力测试中,挪瓦同样“接得住”:单次全国性活动订单量 同比增长 458%,多个区域增幅 超过 600%,系统与供应链保持稳定。

本场分享将基于这些真实经营数据,系统拆解挪瓦如何通过轻量化单店模型、全时段运营结构、极致供应链能力与外卖与数字化基因,在规模快速扩张的同时维持效率、现金流与组织稳定性。

在饮料行业,越来越多的增长困惑,并不是因为“产品做得不够好”,而是同一套产品假设,被放进了完全不同的需求场景中。在成熟市场,饮料更多承担的是功能替代与场景延展的角色;而在仍处于成长阶段的市场,饮料首先要解决的,是消费者愿不愿意喝、能不能形成日常饮用,研发必须优先面对成本结构、口味普适性、产品稳定性以及规模复制能力。

这意味着,对研发而言,“同一杯饮料”在不同市场阶段,本质上是两门完全不同的生意。差异并不主要来自配方本身,而来自需求所处的层级、饮用频率以及所依附的渠道场景。饮料需求正是在不同城市层级、渠道结构与品类阶段中,以多层级并行的方式发生变化——而这,正是研发决策需要重新理解的起点。

研发视角下,草本植饮行业要突破“配方同质化”与“功效弱感化”,不仅需在成分源头上注重真材实料与稀有草本的应用,更需通过工艺与配方的结合夯实草本功效。承德露露旗下“露露草本”系列正遵循这一路径,以“药食同源”为理念,依托细煮慢熬的传统工艺与清洁配方(低糖、0香精、0添加剂),以真材实料、清洁配方形成差异化,贴合低糖趋势,并借助原有渠道与团队拓展市场并通过包装与规格创新加强线上布局。未来草本植饮的增长关键,或将从“谁更健康”转向“谁更精准、可验证、好喝”。

IWSR预测,到2028年,全球低/无酒精饮品销售额将增长40亿美元。三得利聚焦无酒精饮料创新,ALL-FREE系列通过多重植物萃取打造丰富口感,强化“日常适饮”定位。朝日啤酒的无酒精啤酒“朝日零”2024年销量突破60万箱,全年目标迅速提升至120万箱,产能翻倍应对市场需求。法式无酒精气泡酒De Soi以天然植物原料创造“微醺”体验。如今,无酒精饮品凭借植物萃取和天然发酵,开辟了介于茶饮、汽水和酒精饮品之外的“第四饮品场景”。

(图片来源:Suntory)

在星巴克、瑞幸的价格与速度赛中,皮爷咖啡像赛道里不慌不忙的慢跑者。它没有打“9.9元”促销牌,也不堆满甜饮与花样新品,而是用限期21天咖啡豆现磨手冲,慢慢积累核心客群的信任。进入中国短短几年,依靠“少而精”的产品线、小批量手工烘焙,以及大马克杯和拉花的门店体验,2024年中国地区业绩实现两位数增长,调整后息税前利润有机增长23.8%。这不仅是品牌策略,更对行业现状提出疑问——在价格战与规模扩张之外,是否存在另一条增长曲线?

2025年3月,无糖茶市场增速明显放缓,进入增长瓶颈期,无糖茶正从高速增长转向技术与产品创新深耕。东方树叶时隔两年,推出“陈皮白茶”新品,精选优质白茶结合陈皮,打造口感清新、易入口的细分无糖茶品类。康师傅则以“鲜绿茶”切入无糖茶细分市场,运用低温鲜制工艺提升茶叶鲜活茶香。三得利则凭借多款乌龙茶产品线及新品枇杷花白茶,依托先发优势稳固市场地位。“果子熟了”则通过花香茶底与“不苦不涩有回甘”的口感,成为TOP5中唯一连续四季度增长的品牌。

本话题将聚焦无糖茶风味深耕与健康功能探索,解析如何突破“低糖无味”的配方难题,助力品牌在稳固格局中寻找下一波增长机会。

对行业而言,传统植物饮料创新的核心已不再只是口味调整,而在于如何在保留风味特征的前提下,实现风味结构、产品形态与消费场景的系统性拓展。

凉茶作为以多种药食同源本草植物原料配置而成的植物饮料,其价值并不体现在单一甜苦风味,而在于由原料组合所形成的整体草本风味体系。围绕这一特性,王老吉以“凉茶+”为核心思路,将凉茶风味作为可被调用的风味基础,尝试与咖啡、零食及餐饮等不同品类和消费场景进行融合。

本场分享从研发视角出发,探讨凉茶风味在减糖、浓缩及跨品类应用过程中,如何在风味稳定性、载体适配性与规模化落地之间取得平衡,并呈现传统植物饮料向“凉茶+”延展的品类创新路径。

2023年,维果清等HPP冷榨果汁品牌年销售额已突破5亿元,盒马HPP红心苹果汁2024年销量同比激增400%,其新推出的HPP shot小瓶产品更是频频登上“断货榜”。HPP的爆火,也引发了一个更具想象力的命题:HPP的潜力,远不止于果蔬汁。品牌如何将这一突破性优势,赋能“功效+风味”并重的饮料表达?

冰杯销量节节攀升,盒马、农夫山泉、罗森等品牌纷纷“跳进冰水里”,2025年6月咖啡冰杯销量更是同比暴涨60%。数据显示,2025年6月咖啡冰杯销量同比激增60%,冰杯与饮料的组合已成为主流消费场景。商业制冰采用流水缓冻与分层结冰技术:水被分层喷洒到结冰板上逐层冻结,同时经过压实处理,以提升冰块密度并延缓融化速度。冰杯的杯体和盖层均采用耐低温材料设计,能够在-18℃至-20℃环境下长期存储和运输而不破裂,盖层通常使用热收缩膜以确保密封性与安全性。技术创新的典型案例是韩国GS25于2021年推出的big ball ice cup:直径达7厘米、棒球大小的圆形冰块,实现了高密度成型和“化得慢”的效果,成为业内首个商业化大球冰杯产品。

本话题聚焦商业制冰的技术研发与创新应用,解密便利店冰杯如何从单纯的“降温工具”,演变为兼具多元风味与趣味体验的饮品载体,为饮料行业开辟了新的消费场景。

全球碳酸饮料市场规模预计将在2025年达到4937.5亿美元,从2024年的4656.5亿美元增长,复合年增长率为6.0%。无论是农夫山泉推出的冰茶碳酸饮料,还是大窑年销超30亿、百事扩产10万吨碳酸项目,都显示出碳酸饮料在饮品大战中始终占据重要位置。那么如何将多元复杂风味与气泡完美融合?如何在茶饮、果汁或乳基等复杂配方中稳定CO₂溶解,保持气泡持久性?

微纳米气泡技术(Micro-Nano Gas Bubbles, MNBs)、精准澄清、稳定剂与乳化剂优化等全链路研发手段,为碳酸茶饮料解决这一难题提供了可能。如,CO₂ Sustain解决方案通过在灌装过程中生成微纳米气泡,使气泡更小、更均匀、释放可控,不仅延长保质期,也减少了消费者手中饮料的碳酸损失。本话题聚焦碳酸化技术在复杂饮料配方中的创新应用,解密微纳米气泡的研发价值,为饮料品牌在产品创新、功能化及差异化竞争中提供技术支撑。

HPP(高压冷杀菌)饮品在市场上的爆发式增长深受行业瞩目,然而,HPP单次操作时间长、能耗高,在大规模生产和供应链不稳定的情况下存在一定局限。相比之下,PEF(Pulsed Electric Field)通过对流动果汁施加短时高压脉冲,使微生物细胞膜瞬间破裂,可在极短时间内完成杀菌处理,并支持连续流生产,目前,全球已安装超过 270 套工业化 PEF 系统,德国Elea 已将 PEF 推动发展为一项成熟且具备能效优势的连续式果汁与饮料加工技术。本话题将结合Elea 的商业化应用经验,通过果汁与功能饮料的工业案例,重点剖析不同加工技术在工艺设计与工程实施层面的关键考量。

随着“视觉统一”大单品效应减弱,现制茶饮研发逐渐转向“地域化风味”。古茗以“陈皮乌龙”“米汤茶底”在福建、广东形成差异化茶感,通过从田间到工厂的“全程可追溯”品控体系把藏在两广糖水铺里的“土味木薯”推向全国。古茗作为港股第三家上市的内地茶饮企业,上市不到两个月,港股开盘股价一度拉升涨超8%,股价再创历史新高。本话题将围绕现制茶饮的“风味本地化”探索创新路径,重新审视地方味道价值,为品牌开拓区域市场、建立本地认同提供新思路。

在健康饮品市场日益细分的当下,众多原料虽被贴上“健康标签”,却大多难以走出小众或阶段性消费场景。如何跨越功能认知,真正融入日常饮用,已成为原料规模化应用的核心挑战。

以蔓越莓为例,其长期被定位为节庆食材或女性健康符号,鲜明的酸涩口感与明确的功能指向,一度限制了它在大众饮料中的普及。而优鲜沛的产业实践,正逐步打破这一局限:一方面,持续深化对蔓越莓核心活性成分——A型原花青素(PACs)的研究,为其抗氧化与抗黏附机制奠定扎实科学基础;另一方面,通过系统的风味复配与加工工艺优化,将原本突出的酸涩感转化为层次丰富、清爽宜人的风味记忆,使蔓越莓真正适配日常饮用场景。

本议题将聚焦蔓越莓饮料从“功能小众”走向“日常高频”的研发路径,探讨原料科学、风味创新与场景拓展三者如何协同,推动单一原料在长期研发中持续释放价值。

在全球饮料市场中,创新的重心正在从“单点技术突破”,转向多路径并行的产品概念验证。不同细分需求、不同加工技术、不同风味体系,正在同时孕育新的增长机会,也对研发与应用提出了更高要求。

本次 FBIF2026 概念新品发布,将不设单一命题,而是围绕当下饮料行业最具现实意义与前瞻价值的四大创新方向,向入围嘉宾开放选择空间,鼓励以“可落地的产品概念”回应真实市场需求。

四大概念新品发布方向

方向一|运动营养

全球运动营养市场正处于高确定性的持续增长通道。

在粉剂与奶昔品类之外,即饮化、日常化、轻负担的运动营养饮料,正在成为新的探索重点。本方向鼓励参赛嘉宾围绕蛋白质、氨基酸、电解质、功能组合等元素,展示在口感、稳定性与应用场景上的创新思路。

方向二|HPP 与冷压技术创新

随着消费者对“天然、少加工”的关注提升,HPP 技术在果蔬汁、功能饮料与高端即饮中的应用不断拓展。本方向关注HPP 工艺下的风味保留、配方稳定性与产品差异化表达,鼓励探索技术与消费体验之间的平衡。

方向三|咖啡原料与应用创新

咖啡正在从单一饮品,演变为一个横跨风味、功能与日常场景的原料体系。

本方向聚焦咖啡原料在即饮、功能化、低负担或跨品类应用中的创新可能,展示原料端如何赋能新品概念。

方向四|特殊风味与感官创新

风味已不再只是“口味差异”,而是连接情绪、记忆与场景的重要媒介。本方向鼓励参赛嘉宾发布具有鲜明识别度的特殊风味、区域风味或复合感官设计,探索风味如何成为产品的核心竞争力。

Innova数据显示,2023年4月至2025年3月期间,带有健康宣称的零食新品发布数量同比增长22%。心脏健康、能量与提神、体重管理,构成了健康零食的三大核心定位。零食行业的原料创新正从“单一健康卖点”走向“复合功能与体验并存”。如何在保持天然食材优势的基础上,引入新一代功能性原料,打造兼具风味、质构与科学健康价值的产品?

预计到2032年,全球高蛋白零食市场将突破587亿美元。如今,它们已从单一的蛋白棒扩展到豆类零食、肉脯等多样形态。营养固然重要,但“好吃”才是关键难题:过高蛋白易发硬发柴,植物蛋白有豆腥味,乳清蛋白带苦味,高温工艺更可能导致风味劣化。如何在营养与美味之间找到平衡?我们邀请全球领先高蛋白零食企业的研发人员,共同开启一场“高能量”创新对话,分享他们的破局思路,揭秘高蛋白零食的美味密码!

食品创新就像一场永不停止的接力赛。传统的创新模式往往基于已有的假设、技术和商业逻辑,去推动渐进式创新。但在亿滋看来,真正的突破不是跟随趋势,而是从未来出发。他们习惯先描绘出“未来零食世界”,再反推今天要具备什么能力和布局。正是这种未来导向的思维,让亿滋能更早捕捉到变化的信号,引领行业创新的方向。

清洁标签正从行业倡议转变为实实在在的增长引擎。根据天猫《健康零食趋势洞察报告》,践行清洁标签理念的产品复购率提升 20–50%,客单价平均增长 15%。这一现象折射出什么样的消费需求?企业应从哪里开始做起?食品品牌如何用好清洁标签?我们将从洞察到实践,共同拆解清洁标签的真实机会与方法论,探索如何以更干净、更可信的产品,抓住下一轮增长。

长期以来,当人们提起巧克力,就会想到醇厚、绵密、入口即化等口感体验。冻干技术的引入,打破了这一“刻板印象”:通过低温脱水形成稳定的多孔结构,巧克力呈现出酥脆、轻盈的全新口感。正因为水含量的减少,冻干巧克力得以在常温下长期保存,无需冷藏也不会融化。最重要的是,冻干工艺降低了对糖与脂肪的结构性依赖,使巧克力得以以更清洁的配方,回到可可本身的风味与营养。我们将拆解冻干巧克力如何解决传统巧克力在稳定性、配方与场景上的核心痛点,并探讨冻干工艺如何为巧克力打开更广阔的创新空间。

全球市场将达到 45.7 亿美元,其中感官分析是增长最快的细分市场之一,年增长率为 234%。有了AI的加持,感官分析不仅可以优化产品开发,缩短创新周期,更能减少主观误差,提升消费者接受度预测的准确性。从电子鼻和电子舌,到机器学习和深度学习,再到神经生理测量技术……本场话题,从技术理论到实践案例,盘点AI感官分析技术的最新应用。

多变的风味已经成为抓住消费者味蕾的核心竞争力。跨品类混搭、小众食材、本土文化的全球化演绎不断涌现。如何看清下一个值得投入的方向?我们将通过全球最新零食案例,拆解2025-2026风味趋势,并尝试构建一个“风味判断模型”:如何识别值得押注的下一个风味?哪些原料创新真正能打动消费者?又如何平衡不同区域市场的差异化偏好?答案,将为研发投入提供更前瞻、更高效的指引。

想要尝试最有代表性的日本特产,不妨看看湖池屋的“骄傲”系列薯片。从神户牛肉、京都柚子,到九州烧紫菜酱油、熊本烧肉,这些原本端上餐桌的料理,被湖池屋用土豆与玉米“再创作”,化为酸、甜、鲜、辣层次分明的日式零食。坚持使用本土原料、精雕细琢风味,让他们在2025财年实现了593.83亿日元的合并销售额。湖池屋是如何进行味觉工程的?从风味甄选、原料选取、配比实验,看看和料理风味一样的薯片是怎样诞生的吧!

(图片来源:湖池屋官网)

人们熟知的丹东草莓、荔浦芋头、五常大米等地域物产,因其稳定的品质与清晰的产地认知,已经成为许多零食与烘焙的原料选择。对于研发人员而言,地域物产不仅意味着独特的风味来源,更是天然的品质背书;而对于品牌而言,地域背后的产地故事、饮食文化,更是为产品提供了丰富的内容素材。有的品牌围绕一个产区,做单一原料的多形态产品;有的品牌强调原料的产地品种、特殊工艺和风味轮廓。本环节将通过报告+展示+品鉴的方式,系统拆解34种地域物产在产品创新中的“核心价值”。结合真实案例,梳理出清晰可用的思路,让品牌和研发团队在做口味、选原料、讲产品时更有把握。

AI 正在重塑健康与营养领域。过去,精准营养往往停留在理论与实验室阶段——个体基因差异、生物标志物、代谢反应等庞杂数据,让“因人而异”的营养方案成本高昂、难以规模化。如今,AI 的强大算力让个体化营养真正可行。

Viome Life Sciences是AI助力精准营养落地的绝佳案例。作为一家 AI+RNA 精准营养企业(融资超1.75亿美元),Viome通过分析粪便、唾液与血液样本的 RNA 表达,识别早期健康风险信号,并针对性地推荐营养与生活方式方案。临床数据显示,其方案可使 IBS 症状改善达58%,抑郁与焦虑降低31%。

AI 正成为营养学家的“赛博同事”——它不取代人类,而是让科学与个体化健康之间的距离前所未有地接近。

过去几十年,营养产业主要建立在“标准化产品 + 大规模消费”的逻辑之上,功能食品与快消体系共同塑造了以成分、剂型和品牌为核心的增长模式。然而,随着慢病管理需求上升、消费者健康意识进阶,以及数据与算法能力的成熟,这一体系正面临根本性的重构。

精准营养、数字健康与 AI 技术的出现,正在推动营养从“通用补充”走向“个体方案”——从单一产品,转向融合检测、数据、干预与持续管理的系统性解决方案。食品、营养品、医疗健康与科技之间的边界,正在被重新定义。

“让食物成为你的药物”,古希腊医学之父希波克拉底的经典理念,几百年来一直塑造着欧洲的日常自护观念。接骨木莓花色苷作为这一药食同源体系的代表性原料,长期被用于支持人体在季节变化与日常生活中的自我防护。

2025年11月,接骨木莓花色苷正式获批为中国新食品原料,这不仅开启了其在国内功能性食品市场的合法化应用,也为免疫健康及跨品类创新提供了全新机会。从欧美市场来看,接骨木莓已是免疫健康大单品,具有科学研究和消费认知支持,其多酚成分还能调节肠道菌群,具备“非传统益生元”潜力,实现从季节性免疫支持到日常健康管理的延展。

长期以来,滋补与药食同源产品往往被视为“高门槛、低频次”的专业消费,服务于少数“懂行人”。依托盒马成熟的零售体系、供应链能力与数据洞察,「盒补补」尝试以快消与零售逻辑重构传统滋补品类,将其转化为更日常、更高频、也更易被理解的健康食品。通过持续的产品与模式探索,盒补补正推动滋补从“堂前燕”走向“百姓家”,并在这一过程中,逐步勾勒出药食同源走向大众化的新规则。

细胞健康是老龄化科学的基石,而线粒体作为能量中枢,其功能退化是衰老的核心标志之一。随着营养干预进入分子时代,如何跨越生物屏障、实现对特定细胞器的精准干预,已成为延长健康寿命的关键。

线粒体靶向技术的核心机制是什么?如何让科研创新转化为可感知的消费者价值?这将是细胞健康新时代下,品牌与产品必须回答的问题。

在运动营养不断从“补给”走向“科学干预”的时代,迈胜正以系统化的研发方法,填补国内专业运动营养的市场空白。基于能量代谢机制、不同运动场景需求与专业运动员实证数据,迈胜构建出一套涵盖原料选择、功效验证、场景化产品设计以及运动表现评估的完整研发体系。

本分享将深入解析迈胜如何将科学研究真正转化为能够提升运动表现、加速恢复、优化能量利用的产品解决方案,并探讨中国运动营养未来的创新方向。

在功能性食品行业,科学价值是立足之本,但市场成功往往取决于消费者是否“看见”并“愿意尝试”。肌酸的全球爆红,正是一次典型的“成分出圈”案例——原本聚焦在健身与运动营养的小众成分,通过 TikTok 等社交平台的病毒式传播,迅速跨越专业壁垒,进入大众健康消费视野,并推动了品类的销量与品牌渗透。根据SPINS截至2024年3月24日之前的52周数据,肌酸补充剂销售额为0.71亿美元,相比2022-2024年复合增长了95.5%。

在益生菌圈子里,AKK菌(Akkermansia muciniphila)是近年最炙手可热的“黑马”——不仅能维护肠道屏障、调节免疫,还在代谢改善、体重管理和炎症控制等方面展现出颠覆性的科研成果。多项研究已将它与肥胖、糖尿病风险下降直接挂钩,被誉为“下一代益生菌”C位候选。2025年6月26日,达能豪掷重金收购比利时 The Akkermansia Company,为这一新星菌株按下商业化快进键。从高端功能酸奶到精准营养包,再到未来个性化健康方案,AKK菌正从论文数据冲进消费者的购物车。这不仅是科研突破与资本布局的交汇,更可能是全球肠道健康市场下一波增长的起点。

在信息碎片化与人性多面性的双重挑战下,品牌洞察难度骤升。消费者行为分散在短视频、电商、线下终端等触点,难以拼接完整旅程;调研口号“健康至上”,实际却“价格优先、口味先行”,言行反差频致误判。

面对“数据真、行为碎、动机藏”的现实,品牌如何重构洞察逻辑,从结果、行为和心理三个维度,识别伪需求与隐藏动机,并回归人性本质,提升决策判断力与ROI?

当消费者的选择分散在不同平台与场景中,表层数据往往传递出相互矛盾的信号,真实需求也因此被掩盖。元气森林从无糖气泡水、电解质水到冰茶与自在水,多次关键决策都发生在市场尚未形成共识之时。背后支撑这些选择的,是品牌基于真实使用场景与心理动因形成的一种判断能力,使其在不确定性中依然能够做出相对清晰的决策。

在行为高度分散的环境中,元气森林如何穿透表象,理解真实消费者,并将洞察转化为可持续的产品创新与增长能力?

数据能揭示消费者在点什么、买什么,却无法直接赢得信任与认同。在情绪驱动、文化交织的食饮行业,用户购买的不只是产品,更是生活方式与情绪身份。

KitKat,作为一款英国巧克力,却在日本走出独特路径:借品牌名与“必胜”(Kitto Katsu)谐音,在考试季成为传递祝福的幸运符,并衍生邮寄礼盒、地域限定、节日特别版,至今推出400+口味,化身收藏品与文化符号,深植日常与仪式感。那么:

○ 如何精准识别并放大文化共鸣点?

○ 如何把文化主张转化为产品体验与内容?

○ 如何避免常见误区,真正建立可持续的文化认同?

(图片来源:KitKat Japan)

卡夫亨氏北美CMO指出,现代消费者在信息洪流中情绪疏离,品牌若想突围,必须成为带来稳定与希望的“避风港”。未来竞争不止于功能与价格,而是谁能赢得情绪共鸣。

三顿半咖啡胶囊因传递生活方式而被拍照分享;可口可乐“分享瓶”凭名字唤起身份认同;Ben & Jerry’s则以和平、环保等价值观让消费变成态度表达。

那么,品牌应如何借助视觉语言、内容场景与价值主张,超越卖点,打造功能背后的情绪绑定?又如何让用户从“选择你”走向“认同你”,获得深层次的品牌归属感?

当“消费者洞察”被反复提及、甚至有时会变成一种安全却空泛的口号,市场人或许更需要一次不回避现实摩擦的真诚对话:

- 当消费者洞察真正走进决策现场,它究竟是决策的起点,还是只在事后被拿来“解释结果”?

- 当洞察与增长目标、资源限制,甚至个人判断发生冲突时,品牌往往如何取舍?

- 又有哪些洞察,看起来方向是对的,却因为时机、组织或成本原因未能被执行?

本场圆桌由咨询方与头部品牌方共同讨论,从方法论与一线实践两个视角出发,围绕洞察的产生、判断、取舍与落地,展开一场直面现实的讨论:在高度不确定的商业环境中,消费者洞察究竟如何支撑关键决策,并真正沉淀为可持续的增长能力?

在流量焦虑、渠道碎片与新品爆发成为常态的当下,许多食饮品牌陷入“爆品导向”,逐渐丧失长期战略的耐心。CMO们在销量KPI与品牌资产之间不断拉扯,增长成为一场“平衡的艺术”。

当短期转化遇上长期积累,如何在快节奏竞争中保持定力?在新品节奏、广告投入、消费者关系与品牌建设之间,CMO又如何拿捏这场“增长的平衡术”,让创新既能驱动销量,也能沉淀心智?

在中国,很多人都被一款“个头很大”的饺子吸引过,它就是必品阁bibigo。这款来自韩国的饺子,从美国起步,火遍全球,成为世界销量第一的饺子品牌。从韩国厨房到美国超市,从东方味道到全球餐桌,bibigo 如何以独特的品牌策略和文化传播力,让一款饺子跨越文化边界,赢得全球消费者?又是如何在饺子竞争最激烈的中国市场脱颖而出?

(图片来源:bibigo官网)

在创意快速更迭的时代,品牌很容易陷入“注意力来得快、去得也快”的循环。但真正致力于长期品牌个性建设的品牌,往往并不是那些动辄做出巨大营销动作的品牌。相反,它们更专注于将小而有力的创意打磨成可持续的品牌资产——这些创意成为记忆,超越日常的熟悉感,让人与品牌之间的关系得以长期生长。

- 音乐节上,Unusual Service将棉花糖重新定义为“情绪疗愈品”。通过角色扮演,“美食医生”为观众提供趣味诊断,并开出诸如“失恋修复剂”或“坏血病克星”的棉花糖处方,用“关怀”取代“交易”,建立情感连接。

- 为庆祝一本新书的发布,某品牌用顽皮的叙事方式转化为一场多感官巧克力体验,把故事的转折变成不可预期的风味瞬间,把文字变成口腔触感,让故事从纸面走进身体。

- 针对合租生活场景中的真实痛点,达美乐将一次性披萨包装改造成可重复使用的“安全装置”,让品牌从一次性消费时刻,转变为家庭中的长期存在。

- 为庆祝一个兼具历史与文化意义的节日,一家披萨品牌希望将一款咸味“经典单品”转化为可随身携带的品牌载体,让它超越用餐场景,在字面意义和文化意义上都“余味留唇”。欢迎带着好奇心,亲自来体验!同时你也将有机会参与一次盲测,在陌生的形式中重新感受熟悉的风味。

在这个环节,来自英国的Unusual Service团队将通过互动分享,从长期主义的视角,为品牌带来有趣而具体的创意行动灵感,帮助品牌把一次次创意真正留下来,走进消费者的日常生活。

* 本场包含一次品鉴环节,我们将重新想象食品的呈现方式

在流量见顶、决策链路拉长的当下,不少品牌遭遇同样困境:曝光有了,用户却迟迟不“动心”。营销的关键不在于“出现”,而在于“出现在对的场景”。使用场景决定价值认知,消费场景影响品牌记忆,交易场景才是转化的临门一脚。

以补水啦为例,在川渝罗森便利店,于盛夏将门店换成与罗森蓝呼应的品牌蓝:高温后的即时补水(使用场景)、沉浸式“蓝色降温”空间(消费场景)、触手可及的便利陈列(交易场景),环环相扣,需求即刻转化。那么,品牌该如何打造这样的场景闭环,让每一次精准、自然的相遇,真正把自己刻进消费者的日常?

在短视频和社交媒体时代,内容已成为品牌增长的“第一战场”。但许多品牌仍停留在“拍一条、发一波、等转化”的旧逻辑,导致内容寿命短、效率低、难复用。真正高效的内容体系,应像产品一样被系统化设计与运营:可模块化、可多平台适配、可长期复用。

可口可乐以“Share a Coke”打造全球通用模板;麦当劳用“薯饼营业”模块化素材锁定早餐场景;三顿半以“可持续咖啡生活”主题形成统一叙事;东鹏特饮则将“拼搏”“深夜加班”等场景化模块灵活调用,快速响应市场。它们都在用“内容产品化”延长生命周期、放大传播半径、提升ROI。那么,在追求爆款的环境下,品牌如何构建可持续增长的内容体系,把一次创意变为长期可复用的资产?

当年轻人喝酒追求“微醺悦己”,传统黄酒却仍讲“养生文化”,市场份额跌至不足2%。会稽山以“一日一熏”气泡黄酒打破品类天花板,将其定位为“中式啤酒”,直击年轻人对低度、轻负担、时髦口感的需求。618大促期间,该产品不仅连续霸榜抖音,销售额一度超其他黄酒品牌总和的100倍,更带动公司市值从50亿跃升至120亿,成为“新饮酒心智”代言者。会稽山如何通过洞察、创新、场景重构与组织协同,跑通年轻化转型的增长飞轮?

数据多,却难变现,尽管企业在数据仓库、分析系统等方面投入巨大,仍有1/3高管认为数据价值未被释放。食饮行业尤甚:90%以上为社交内容等非结构化数据,触点割裂、旅程中断,洞察难以落地。

该话题我们邀请亿滋全球数字商业营销负责人,以亿滋的数字化商业dCommerce实践为例,分享如何通过精准营销、持续优化与关键战略下注,将数据与分析能力深度嵌入业务运作,推动可持续的商业增长。嘉宾还将进一步拆解这些增长案例背后的数据与分析体系如何搭建与运转,包括数据如何被结构化与激活、如何支撑营销决策与优化循环,以及在组织与资源约束下所做出的关键取舍。

过去几年,AI在食饮行业已从零散试水走向体系化落地,雀巢、可口可乐等在研发、供应链、个性化营销等环节已有突破,但多数企业仍存在“战略到落地”的鸿沟,尤其是中小企业。

○ AI的能力边界在哪里?哪些环节人工优于AI?哪些更适合交给AI?

○ 对于食饮行业不同规模的品牌,AI介入深度如何差异化?

○ 除研发、供应链、营销、包装外,AI还能在哪些意想不到的领域创造价值?

○ 如何让AI具备“同理心”,在理解人、关怀人中释放更大价值?

新加坡长期以来一直是全球头部食饮企业(如雀巢、亿滋和百事等)的重要创新&决策中心。随着AI成为企业的核心能力之一,新加坡也逐步发展为全球重要的AI枢纽。英伟达在此设立全球AI技术中心网络总部,喜力亦将其首个AI实验室落地新加坡。

这一发展得益于新加坡自2017年以来在AI人才与能力建设方面的长期布局,其中 AI Singapore 作为国家级 AI 战略与产业转型推进机构,发挥了关键作用。

在营销领域,挑战已从“是否使用AI”转变为如何获取AI能力、如何将其嵌入组织,并实现长期可持续发展。现实中,许多团队仍主要依赖工具、外部机构或少数个人,导致AI难以沉淀为组织能力。

在本场分享中,AI Singapore人才发展总监、同时任职于新加坡国立大学常务副校长办公室(研究与科技)的 Sengmeng,将分享新加坡在AI能力建设方面的实践经验。他长期参与国家级AI能力与产能建设,深度参与ISO、IEEE等全球AI标准制定,并推动特许人工智能工程师(Chartered AI Engineer)、认证 AI 从业者(Certified AI Practitioner) 等行业角色的专业化发展。

本场分享将聚焦市场领导者关心的核心问题:

- 哪些 AI 能力适合长期由企业内部建设?

- 如何将 AI 能力从个人经验升级为组织能力?

- 如何通过清晰的能力标准与人才结构,将 AI 投入转化为实际业务价值?

在用户路径越来越长、决策越来越复杂的今天,品牌增长早已不是单点突围,而是链路协同。从用户洞察、内容生成、投放,到交互转化与复购激活,AI正逐步渗透到每一个关键节点,帮助品牌真正实现从“感性判断”到“数据驱动”的增长闭环。那么品牌在这些关键节点,如何根植于“人”,让AI成为提升判断力、增强执行力的强大协作者?

在消费人群分化加剧的当下,食品饮料品牌如何通过包装精准击中细分人群的审美与价值偏好?面对代际、生活方式的多样化需求,包装设计如何吸引不同圈层的消费者?通过人群洞察,品牌可以系统化色彩、结构、信息表达与文化符号,形成针对不同消费群体和场景的包装设计策略,实现与目标人群的“即时对话”,触动他们的情感与心智。

十年前,美国设计管理协会(DMI)启动了一项关于“设计与企业绩效”的长期研究。十年后,结果显示,以设计为核心驱动力的企业,如 Apple、Nike,其整体回报率较普通企业高出 211%。设计,不仅是一种美学,更是一种生产力。通过真实数据与品牌案例,本话题将带你看见,当设计被纳入商业决策,它如何转化为品牌势能与增长动能。

研究表明,消费者在货架前做出选择,往往并非经过理性分析,而是在0.3秒内由大脑完成了下意识判断。颜色、形状、材质、信息呈现方式,都会在无意识层面影响消费者对“美味”“品质”和“信任感”的感知。那么,消费者偏好的包装设计,背后究竟遵循了怎样的心理与神经机制?

本次培训将从神经科学的视角出发,解析消费者在看到包装瞬间,大脑是如何接收信息、形成判断并推动购买行为的。通过拆解市面上受欢迎的包装案例,揭示它们在感知层面做对了什么;同时也将指出那些违背人类直觉、容易引发本能抗拒的“反人性”设计雷区。通过这次培训,品牌与设计团队将能够更高效地传递美味与价值,让包装设计事半功倍。

面对全球化布局与消费者多元化需求,品牌不仅要在最短时间内推出新品,还要在包装上创造更多互动体验。然而,传统的包装开发和信息传递方式已难兼顾速度、成本与个性化。雀巢正通过数字化包装创新来破解这一难题。借助数字孪生技术,他们为产品建立3D包装模型,可快速适配不同市场、设计与活动,无需耗时的照片拍摄,大幅节省时间与制作成本。到2027年,雀巢计划拥有1万+数字包装模型,显著提升市场营销与产品开发的响应速度。与此同时,雀巢在包装上引入AI二维码,为消费者提供个性化的食谱、产品推荐及溯源与营养信息,让包装从静态展示升级为品牌与用户的互动入口,也为零售商创造新的数字化触点与增值空间。

据《2025年轻人情绪消费趋势报告》显示,中国情绪消费市场规模预计将于2025年突破2万亿元。人们不再满足于单纯的物质占有,而是更注重自我感受和个性表达,更加向往认同感与情感连接,愿意为情感共鸣和精神愉悦付费。在包装设计领域,这一趋势也愈发明显。IP联名、多巴胺配色、非遗特色……包装为食品饮料增添了趣味性,让吃吃喝喝成为愉悦体验。包装的设计和材质的选择如何让人惊喜?打开包装的时刻,如何让人感到被治愈?品牌传递的文化能否成为打动消费者?只有回答好这些问题,方能满足消费者的高期待,不断推高品牌的口碑和市场竞争力。

麦当劳的TableToGo,将无处用餐的尴尬痛点转化为一次有趣的互动体验:只需简单折叠,就能在路边立柱上搭起一张稳固餐桌,随时随地舒适用餐。包装从单纯的食物容器,摇身一变成了提升就餐体验的“小工具”。这一创意不仅在米兰时装周为麦当劳带来数倍销量,还迅速刷屏社交媒体,并斩获2024年 D&AD 大奖。互动式包装用贴心有趣的设计让消费者一次次感到惊喜。本话题将以TableToGo为起点,聊聊互动包装设计中如何同时兼顾功能与乐趣,为品牌带来持续的商业回报。

(图片来源:Leo Burnett)

让产品成为主角,添上表情和背景,再藏入“亿”点点细节,插画便能赋予食品“生命”。在这些卡通形象里,你能看到食物的风味、原料,甚至制作过程和食用方式。从 HBAF 坚果到 SAJO 的 365.24 系列,韩国设计师 Jung Eun 以极富“人感”的画风,让包装讲述品牌个性,也让它在货架上成为最特别的存在。

(图片来源:HBAF官网)

在货架竞争激烈、视觉信息泛滥的今天,想让消费者立即对品牌留下深刻印象似乎更难了。为了打破“视觉疲劳”的阻碍,食品饮料品牌开始在包装上加入感官互动的巧思——比如美汁源、每日鲜语、伊刻活泉,采用有香味的瓶身包装,并提示“搓一搓,闻香味”。类似产品口味的果香或花香扑面而来,这个瞬间的愉悦感,已悄悄刻进了消费者的感官记忆。从闻香到购买,从分享到复购,包装是如何通过感官互动拉近品牌与消费者距离的?本话题将从香气选择到互动提示,从货架停留到社交分享,这个“黄金体验时刻”正在成为包装设计的新增长点。

世界之大,食物的独特性是文化的天然载体。各式各样的地域风味、当地特产与手工技艺,成为品牌汲取灵感的源泉。从灵感到落地成包装,设计师以字体、色彩、版式与插画,讲述品牌背后的文化故事。为了让文化表达更具生命力,品牌也在形状与材质上不断探索,让消费者在购买与使用的过程中,都能感受到文化的魅力与品牌的温度。

自1971年推出杯面以来,日清杯面已在全球100个国家销售,累计销量突破了500亿份(截止2021年),并在2023年达到了50.4亿美元的营收。日清杯面在包装设计上长期坚持“系列化”与“高辨识度”的双重策略。无论是经典款、限量款还是跨界联名款,日清始终保持统一的杯型、LOGO位置与核心视觉结构,让消费者在货架上一眼锁定品牌身份;同时,通过口味区隔的色彩编码、插画和情绪化元素,持续为产品注入新鲜感与趣味性。比如,日清针对不同国家的口味推出具有地域文化特色的插画包装,或借助热门IP进行主题化创作,让杯面成为收藏品级的存在。本案例将拆解日清杯面的设计框架、系列化延展方法与趣味性创意的平衡逻辑,并探讨这种模式如何帮助品牌在全球市场保持高识别度的同时,满足不同消费群体的情感需求。

(图片来源:日清)

在欧美市场,零售即用包装(RRP, Retail Ready Packaging)与快速陈列展示(PDQ, Products Display Quickly)早已成为会员制商超的“标配”。数据显示,这类包装的增长速度是普通包装的两倍,沃尔玛与山姆会员店的自有品牌更是100%采用。它们遵循“五易原则”——易识别、易开启、易上架、易购买、易处理,核心是减少上架环节、提升销售效率。会员超市为什么更青睐“上架即展示型包装”?RRP与PDQ在设计上有哪些关键要素?它们如何同时满足物流、陈列、营销三方的需求?

2022至2024年,自有品牌创新产品占比从11%攀升至26%,成为全球增速最快的市场。从山姆会员店、开市客、奥乐齐,到盒马、胖东来等新零售品牌,几乎每一家都在构建属于自己的自有品牌矩阵。从包装材质到视觉设计,零售商如何打造值得信赖的自有品牌矩阵?

在食品饮料行业,产品上新节奏持续加快、SKU 不断增加,包装正逐渐成为影响产品竞争力与上市效率的关键变量。技术创新、质量管控与行业共创机制,正在深刻影响包装创新的落地质量与速度。

FBIF2026 携手中国包装联合会,邀请来自品牌方与供应商的行业代表展开深度对话,围绕包装设备及材料相关的核心议题,系统解析包装产业链关键环节的创新痛点,探讨一套可持续的包装产业协同创新方法论,加速食品饮料行业的产品创新与产业升级。

议题一 | 研发效率与质量控制

包装创新不断加速,研发效率与质量稳定性之间的平衡尤为关键。如何在缩短研发周期的同时,构建系统化的内部机制,减少试产与量产阶段的波动,是品牌保障产品质量、控制综合成本、提升上市成功率的重要前提。

议题二 | 行业上下游的包装共创机制

通过行业共创,打通品牌需求与设备能力之间的信息壁垒,使包装制造方更早、更深入地理解品牌真实场景,实现从“被动响应”到“主动参与”的转变,从而提升方案匹配度与响应速度,加快创新从构想到量产的整体节奏,推动产业链协同效率的系统提升。

议题三 | 技术创新与专利保护

随着包装结构、材料与工艺不断升级,在技术快速迭代的同时,创新成果如何得到合理保护,如何在开放合作与技术保密之间取得平衡,直接影响到企业的研发投入意愿与长期竞争力。构建清晰有效的技术壁垒,防止创新被快速复制,是包装设备及材料企业实现持续创新、品牌打造差异化包装能力的重要基础。

今天我们讨论选品战略,并不是因为消费正在走向某一个方向,而是因为多个消费逻辑正在同时存在。在这样的环境中,零售的挑战不再是找到趋势,而是如何在分层并行的现实中,构建一套不被撕裂的判断体系。

过去,信息不透明、选择有限,渠道本身就代表价值,消费者更关心“在哪里买”。而今天,好商品越来越多、同质化速度极快,价格高度透明、随手可比,选择反而成为负担。在这样的环境下,消费者真正缺少的已不是商品或信息,而是一个更根本的问题——我该信谁。

在今天的消费环境中,零售渠道本身需要像打造品牌一样,持续强化自己在消费者心中的形象与定位。它不再只是交易的发生地,而是通过稳定的选品判断、一致的价值取向和可被反复验证的体验,在消费者心中建立起值得信任的品牌心智。

全家进入中国大陆 20 年,门店数量近 3000 家,其中超过 85% 为加盟门店。如果用传统“选品官”的框架去理解全家,它或许并不显得足够“潮”、不追逐“前沿爆品”,也很少强调强烈的个人风格。但恰恰相反,全家的选品能力非常强,只是这种强,不体现在单一爆款,而体现在稳定、体系,以及日复一日的高频决策之中。在高频消费、低客单价、强加盟约束的现实条件下,全家并非简单地“选商品”,而是通过选品,构建一套可被信任、可被依赖的日常生活系统——从早餐到宵夜,从效率到情绪安放。

本场分享将从“一天的生活”出发,探讨全家如何通过时间段划分、场景化选品与会员数据反推商品结构,在规模化运营中持续优化消费体验,并回答一个核心问题:当 85% 是加盟店,选品官真正要为谁、为哪一刻、为哪一种生活状态做决策?

尚泰集团是泰国第二大零售集团(仅次于 CP ALL),业务覆盖亚洲与欧洲多个市场。2023 年,Central Retail 全球收入达 2530.15 亿泰铢,持续保持稳健增长。在泰国本土市场,尚泰旗下超市品牌 Tops 构建了从社区型到高端精品的多层级业态体系,包括 Tops Daily、Tops Market、Tops Food Hall 及 Tops Fine Food,以满足不同消费层级与生活方式人群的需求。

在这样一个业态高度丰富、客群分层显著的零售体系中,选品所面临的挑战,已不再只是“为某一家门店挑选合适商品”,而是如何在不同价格带、不同消费频率、不同审美与期待之间,构建一套既具差异化又保持内在一致性的选品体系。当同一集团既要服务高度日常化的社区消费,又要满足对品质、风味与审美高度敏感的高端客群时,选品标准如何设定?哪些判断需要因业态而异,哪些原则必须保持统一?选品官在多业态集团中,究竟是商品的分配者,还是判断体系的设计者?

本场演讲将基于尚泰零售在多业态并行运营中的实践经验,探讨选品体系如何在复杂业态结构下避免碎片化,并进一步思考,多层级零售体系中,选品官角色与能力边界的变化,以及这一经验对其他市场与零售模式的启发

在信息爆炸的时代,任何一次食品安全事件都会被瞬间放大。 信任的消耗速度,正在远快于企业修复它的能力。

因此,一个坚实、稳定、且具备灵活响应能力的生产与供应体系,正成为零售与品牌最核心的底层能力。

在中国市场,高品质零售曾长期建立在一个相对稳定的前提之上:优质商品本身具备共识,懂得品味的消费者会主动靠近,买手的判断天然被视为价值所在。然而,这一前提正在发生变化。疫情之后,原本稳定的核心客群出现分化与流失,消费结构与生活方式发生显著改变。与此同时,线上渠道能力的薄弱进一步放大了高品质零售与新一代消费者之间的沟通断层。在这一背景下,以判断力和专业经验为核心的买手制,在规模化运营中开始直面更为复杂的现实挑战,包括现金效率、组织治理以及供应商合作模式等问题。对于 city 'super 而言,问题已不再只是如何持续选到“好商品”,而是如何在客群变化与经营约束并存的环境中,重新建立被理解、被选择、被长期信任的零售关系。这也意味着,买手制需要从单一的选品机制,升级为一套可被组织承载、可被系统管理、并能够与供应商形成长期共建的协作模式。

本场演讲将结合 city 'super 近几年在中国市场的实际调整经验,围绕买手制在当下所面临的核心挑战展开讨论,包括组织体系的重构、买手判断与现金管控之间的平衡、供应商关系从博弈走向协作的转变,以及高品质零售如何在新的消费环境中重新与目标客群建立有效沟通。

在京东这样一个高度规模化的平台体系中,数据、效率与供应链能力是自有品牌发展的核心优势。但在食品这一高度依赖感性判断与长期积累的品类中,规模化系统是否也会带来新的约束?本话题将从京东自有品牌的实际经验出发,讨论平台在不断放大的过程中,哪些能力反而变得更难,以及这些挑战如何影响食品选品与创新的长期决策。

•在海量数据面前,哪些信号反而不值得被相信?在搜索、点击、转化、复购这些指标中哪些是短期噪音,不适合直接指导新品?

•当数据不断指向“更快、更便宜、更同质”,平台如何保留长期产品方向?

•食品这种“慢变量品类”,数据到底应该走在前面,还是走在后面?哪些食品趋势,数据天然是滞后的?情绪、健康、文化变化,京造是如何提前捕捉的?数据在食品选品中,更适合做发现工具还是验证工具?

•平台规模越大,哪些能力反而变得更难?食品创新很多是:小批量多轮试错不稳定结果而京造的系统是为:稳定履约可预测质量大规模复制而设计的。京造在哪些地方选择“坚持规模”?又在哪些地方,刻意放弃规模,保留多样性?

生鲜电商战火纷飞,叮咚买菜战绩可查。在高度竞争、频繁洗牌的前置仓赛道中,叮咚买菜并非依靠激进扩张存活下来,而是逐步将商品经营转化为一套可计算、可验证的数字化系统。目前,叮咚在全国运营超过 1000 个前置仓,单仓平均管理约 4000 个 SKU,每 24 小时系统都会对所有仓点、全部商品进行一次需求预测,并直接驱动采购、生产与调拨决策。到 2023 年底,前置仓约 90% 的采购已由系统自动完成,在极端天气等复杂场景下,预测准确率仍能保持在 85% 以上,同时将整体损耗率长期控制在 1%–2%。在这样的规模与复杂度下,选品已不再是依赖经验的判断题,而成为一套必须由系统持续计算与校准的工程问题。

本场分享将聚焦三个核心问题:

第一,数字化系统如何改变选品的颗粒度与节奏——从上新、测试到下架,选品如何被转化为一套可快速试错、持续迭代的机制;

第二,SKU 不只是数量问题,而是结构问题——系统如何帮助不同城市、不同仓点动态校准 SKU 结构,在单量、客单、复购与毛利之间取得平衡;

第三,数字化如何真正支撑自有品牌与差异化商品开发——哪些数据被用于定义“值得自研的商品”,又如何控制创新失败的成本与风险。

Chris 是少数完整走过从一线买手到集团 CEO 路径的管理者。在成为 CEO 之前,他长期站在商品选择的最前线,亲手做出无数“是否上架”的判断;而当角色转向集团管理与企业经营,他必须思考的,已不再是某一个产品的成功,而是如何让组织在更长的时间里,持续做出正确的产品判断。

在这场演讲中,Chris 将结合自己从个人决策者到组织领导者的经历,分享他如何将依赖经验与直觉的个人判断,转化为可被复制、可被校准的组织能力;以及在追求差异化与爆品的过程中,零售企业应如何在速度、规模与长期价值之间做出取舍。

这并不是一场关于“如何打造爆品”的方法论分享,而是一场关于判断如何进入系统、并在组织中被持续放大的讨论。

就在不久前公布的 2026 年国际美味大奖(Superior Taste Award)评选中,麦臻选共有 8 款核心产品脱颖而出,其中两款产品获得三星非凡这一最高荣誉,另有多款产品分别获得二星卓越与一星值得关注奖章。

Alex 打动我们的,是他始终把产品当成一件值得被认真对待的事。在他的工作中,产品不是 KPI 的载体,而是一连串需要被反复追问的问题:什么是真正的好吃?什么样的健康是有意义的?哪些味道值得坚持,哪些“看起来正确却缺乏灵魂”的选择应该被拒绝。这些判断并不止于理念,而是真实发生在选品、决策与组织协同中的日常实践。

他所代表的,并不是一套可以被快速复制的爆品公式,而是一种正在行业中逐渐稀缺的产品价值观——从个人味觉出发建立判断标准,从真实体验出发推动组织决策,在成本与效率的压力之下,依然为产品本身保留尊严。这种对产品的执念,并不张扬,却长期而稳定。

当产品判断已经成立,谁来替它走完“被看见”的那一公里?

草莓盒子蛋糕、HPP 红心苹果汁、小青柠汁,看似分属不同品类,却走出了一条高度相似的路径:从被追捧的爆款,走向被反复选择的长期畅销品。

通过对这类产品的拆解,我们发现,真正能穿越爆款周期的产品,往往并不依赖持续制造声量,而是在味觉成立、使用频率、价格带选择与体验一致性上,完成了从“被看见”到“被需要”的转变。

这场讨论试图回答一个对所有品牌和产品负责人都更重要的问题:

当热度退去之后,什么样的产品,依然值得被长期做下去?

基于对近 60 万件商品的长期销售数据分析,以及对“爆款之后仍能持续被选择”的产品结构研究,我们尝试做一件行业里很少有人做的事——不预测趋势,而是提出判断。

在这一环节中,我们将发布若干个面向 2026–2027 年的“潜力单品概念作品”。它们并非现成商品,而是基于已被验证的长红共通性,对未来产品形态、使用场景与消费动机的系统性推演。

这些概念作品,代表的是如果从今天开始认真做产品,哪些方向更有可能穿越热度周期。

购买渠道的选择与消费者的生活习惯密切相关,而细分品类的偏好则反映了消费群体的独特特征。通过追踪这些关键线索,我们可以从日常生活中的食饮习惯反推购买场景,从而构建起一张全景信息网络,深入剖析不同群体的购买行为,发现潜在的增长机会。

市场太过庞杂?不用担心,FBIF已经为你整理好了最前沿的全链路洞察:

从"人货场"经典理论出发,直观展现中国市场的消费现状,帮助你在快速变化的市场环境中精准锁定下一个增长点。

在以规模与效率著称的大型食品集团中,新产品创新往往是一场“高难度动作”:节奏必须快、预期必须高、容错却极低。大多数新品,还没等市场给出真实反馈,就已经被 KPI 和既有逻辑提前“判了结果”。

“特别特”正是在这样的背景下诞生。它并非一次常规新品发布,而是一场对既有创新逻辑的主动突破——通过技术壁垒带来的“鲜感”体验、跳出传统价格带的全新价值定位,以及一次高度聚焦、引爆全网的整合营销,“特别特”在上市不足三个月内,销量突破344.4 万桶。

但比销量更值得关注的,是“特别特”背后的组织选择。以这一项目为起点,康师傅开始尝试在成熟体系中,为创新项目留出真正可试错的空间:不再简单用短期业绩定义创新成败,而是以产品为中心,降低早期结果焦虑,打破部门边界协作,并重新站在消费者视角审视每一个关键决策。

许多从电商平台走出来的明星单品难逃"网红魔咒":享受线上红利的品牌,一旦进入线下市场,往往在消耗完品牌势能后进入平台期,接着逐步下滑。

1. 从线上品牌到全域品牌:如何突破新渠道平台期,实现破圈增长?

2. 从大单品到产品矩阵:如何用产品创新为大单品策略主导的生意模型提供更多牢固的支撑,增强品牌的长期竞争力?

如今,消费者的期待已不再仅限于购买一款好产品,更要求透过产品审视其所代表的品牌价值、所传递的生活方式。

根据小红书与尼尔森联合调研,33%的新锐品牌食饮产品购买者会因为"认同品牌调性和价值观,觉得品牌很懂我"而购买它。对产品的"个性化"要求,也带来了更高的附加价值和用户粘性。

梦龙冰淇淋公司(The Magnum Ice Cream Company)无疑是2025年最受关注的“新兴力量”之一。在与联合利华分拆前夕,TMICC推出了Hydro: ICE,这款不含乳制品的冰淇淋不仅具备补水功能,还富含维生素C、B2以及电解质镁,同时在黑暗中自发光芒。

——为什么冰淇淋需要在黑暗中发光?

这个问题的答案揭示了他们商业目标的核心。产品设计不仅仅是外观的呈现,它是公司战略理念的直接体现。在TMICC,我们看到了许多打破常规、超越传统思维的“大胆”创意。

仅在短短两年内,唐三两这个初创品牌便成功吸引了挑战者创投的近千万元天使轮融资。唐三两所打造的革命性创新业态,回答了两个关键问题:

一、如何让消费者以最低成本喝到一款好酒?

酒的魅力在于"刚需"。通过反常识地缩减一切附加价值,回归酒本身"美味"的本质需求,酒类重新融入日常生活习惯。

二、如何用最低成本开出一家酒铺?

通过塑造温情且"不挑人"的消费体验,在"三两选酒会"里,通过小范围内的爆款产品,专注于服务本地社区,创造了与传统酒铺截然不同的零售模式。

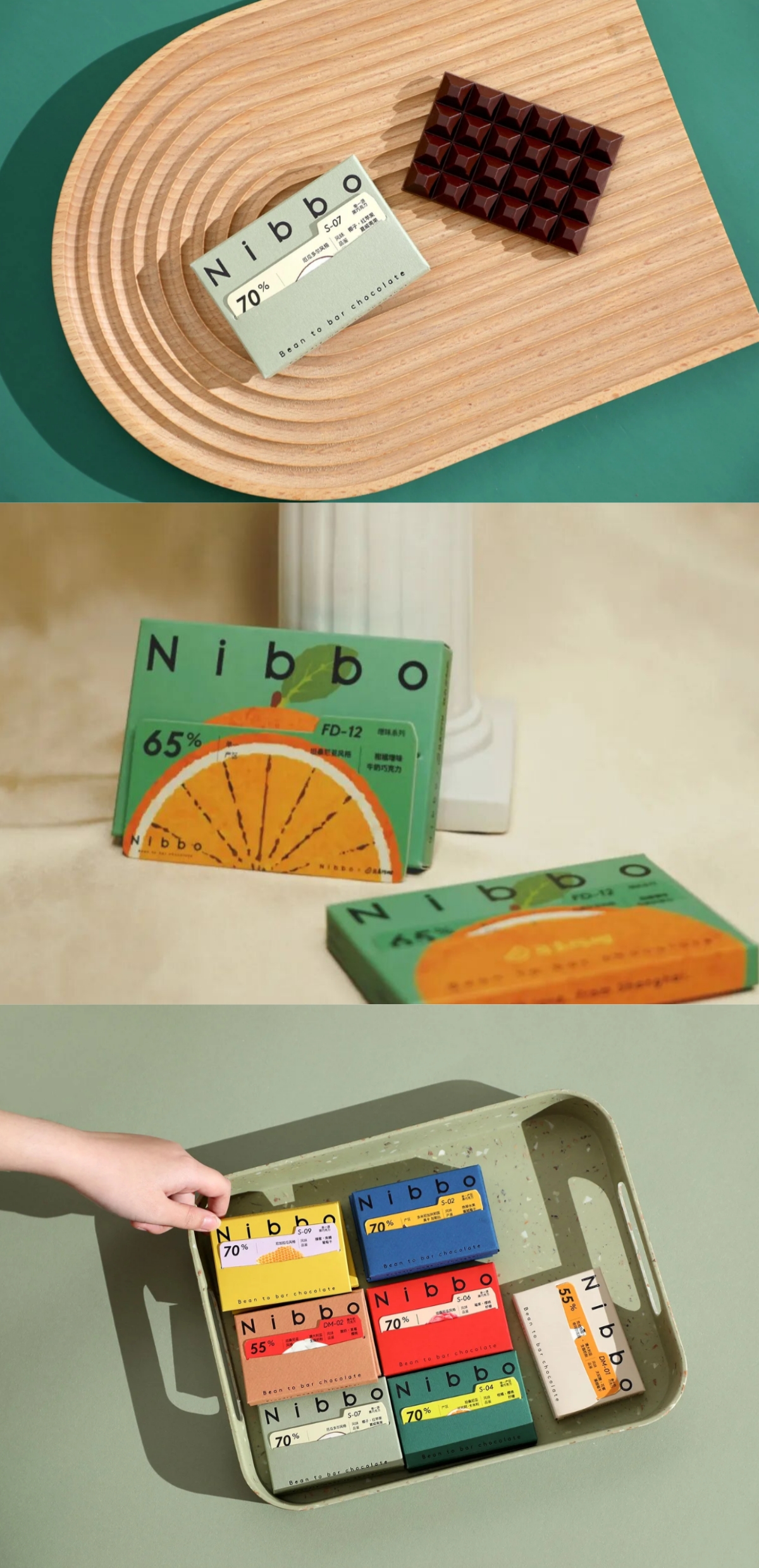

2019年创办于上海的「Nibbo」是国内最早一批做精品巧克力的品牌。创始人余帆有着十余年的精品巧克力经验,曾在澳洲设立可可工作室,深度研发各类可可产品,并致力于探寻全世界最棒的可可风味带给国内的巧克力爱好者。2025年,Nibbo的十款巧克力叩响世界之门,在被誉为「可可界奥斯卡」的世界巧克力大赛(ICA)世界赛及亚太赛中一举斩获25项大奖。

Nibbo 坚持“Bean To Bar”理念,用巧克力创造出气味、口感、质地与味道四者融合的体验。FBIF特邀您亲临现场品鉴,感受来自单一产地可可风味层次丰富、灵动且充满惊喜的独特魅力。

屡获国际奖项的背后,Nibbo正引领一场兼具深度与广度的风味创新实践。对Nibbo而言,全球精品产地带来极致可可风味,同时也将优质巧克力作为表达民族文化的载体,演绎关于风味的本土记忆。

尽管受到市场的关注与青睐,Nibbo仍选择慢下来——在对美味的极致追求面前,品控与效率成为在天平两端的博弈。在“独特产地”与“民族风味”双循环构成的探寻之旅中,Nibbo通过自己的实践,呈现品牌如何作为供应链的一环,通过与产地的深度链接、协同创新与价值共创,构建可持续的产业生态。

此前,Nibbo已向市场回答了“什么是中国的精品巧克力”;如今,它想更进一步,探索中国精品巧克力如何赋能产业、影响世界,持续在全球化格局中书写来自东方的风味叙事。

(图片来源:Nibbo)

继“大魔王麻酱素毛肚”成功后,即将迈入600岁的六必居加快推新,接连推出二八酱奶茶、啤酒,看似追逐流量,实则在布局一场“酱香风味”的创新棋局。

“守正创新”是老字号共同的长期命题。六必居不以“守成”解题,而是以“正宗味道”为核心,将不可复制的匠心工艺,转化为可复制的产品力与增长方法。与盐津铺子共创的“大魔王”月销突破2亿元;更难得的是,联名带来的并非一时热度,而是持续增长的扎实印证:在共创赋能下,所有合作品牌均实现了销量攀升。

本话题将探讨:六必居如何在传承中迭代、在共创中放大,让经典风味走进日常,成为品牌长期增长的坚实支撑。

成熟的供应链支持下,生产产品很容易,做能够支持品牌长线发展的好产品很难。对于非刚需的零食烘焙品类,更要解答一个核心问题:“凭什么被消费者选择?”

熟道作为少有的由设计师切切实实打入日常赛道的新锐力量,深入坚果脆脆的垂直赛道,同时结合市场趋势、产品运营与品牌表达,摸索出出独树一帜的产品开发策略。

下至日常确幸的坚果零嘴,上至国潮文化的节日礼赠,熟道如何开发一款兼具口味、营养、听感、传播度的王牌单品?并在精细化的赛道选择中最大化品牌的审美优势与情绪赋能?

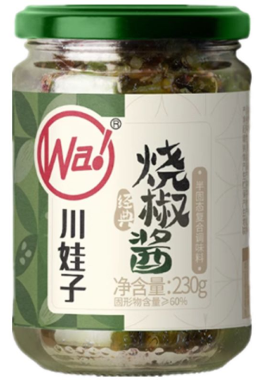

随着地域风味愈加受到消费者青睐,川娃子凭借一瓶四川烧椒酱成功撬动10亿市场,成为小而美赛道上的爆发式增长典范。早在2018年,川娃子便开始布局海外市场,目前其产品已远销北美、欧洲、东南亚等40多个国家和地区,成为全球畅销的调味品品牌之一。

川娃子烧椒酱的成功,给地方风味产品的创新与扩展提供了宝贵的启示:

· 如何夯实产品力,在地域特色与大众味蕾之间找到平衡?

· 如何通过强化供应链、多渠道融合,找到持续增长突破口?

· 如何通过产业生态链联动,构建更强的市场竞争力?

(图片来源:川娃子)

2025年,全球营养补充剂市场规模达到4734亿美元,预计到2035年将增长至8886.6亿美元。这一市场的迅猛增长不仅仅反映了消费者对健康的关注,还体现了消费形态的转变。如今,消费者对健康产品的需求已经不再局限于药品或传统补充剂,他们更愿意接受零食化、饮品化的营养补充形式。品牌如何抓住这一趋势,满足消费者对健康、便捷、趣味性的综合需求?如何通过创新产品设计,打破“枯燥药感”的标签,提升产品的吸引力和市场份额?

食品饮料行业正迎来90后新生力量的崛起。本小组讨论邀请多位食品饮料品牌90后掌舵人,从他们的视角一同探讨:

· 新一代眼中,未来消费市场的机会在哪?

· 新时代的食品饮料品牌,有哪些应变与不变?

· 如何通过创新定位引领行业潮流?

近年全球酒类市场销售普遍承压,然而2015至2024年间,新酒饮赛道仍以6.1%的年均增速逆势扩张,创新产品占比提升超5个百分点,贡献销售额超1000亿美元。增长背后,是年轻消费者对酒精态度的一种演变:低度、健康、悦己与场景化,正成为难得的增长亮点。

以高升酒业为例,其超值葡萄酒系列在奥乐齐回购榜与门店销量双双夺魁;为盒马定制的“晚安小酒”聚焦睡前场景,上市后蝉联站内酒新品热卖榜、回购榜TOP1,在单一社交平台引爆400万曝光与讨论。此外,中式热红酒、潮玩调酒包等创新,也实现了健康与体验的双重升级。高升酒业借“逆惯性创新”回应两大行业痛点:

· 新酒饮的创新落地:如何避免陷入一味追求“新奇特”的陷阱,让产品真正融入消费者的日常场景?

· 葡萄酒品类的价值再造:如何突破小众圈层与固有认知,让葡萄酒走进更多人的餐桌与生活?

二次元已成为当今最具代表性的新兴经济领域,吸引着无数品牌和企业的目光。这个群体的热情与忠诚度极高,许多人愿意为自己喜爱的角色或作品豪掷千金。甚至有一句自嘲的说法:"二次元的钱最好赚(骗)了",反映了二次元市场巨大的潜力和商机。

在二次元经济的世界中,围绕IP和角色打造的超高溢价和海量流量,使这个市场充满吸引力。对于品牌而言,二次元经济不仅仅是一个神秘的领域,更是一个充满巨大机会和挑战的增长池。

你是否也曾好奇,今天的年轻人到底钟爱什么样的产品?当年轻人独特的奇思妙想与实际需求完美契合时,会擦出怎样的创意火花?

FBIF便是将创意转化为现实的最佳舞台——我们将链接拥有丰富资源的品牌方与充满创新想法的年轻人,共同探索并引领新时代的产品和品牌创新,打造下一个创意风潮!

本次新食饮创想大会面向在校大学生开放报名,入围作品将有机会在FBIF2026产品开发论坛现场进行宣讲路演,最终决出最具潜力的创新方案。

在全球经济与消费环境充满不确定性的背景下,消费品行业正在重新定义“好资产”的标准。本话题将探讨:哪些消费品资产仍具备长期投资价值,以及在不依赖短期红利的情况下,如何通过长期主义实现持续增长。

消费分层持续加深,渠道竞争高度饱和,数据驱动的精细化运营正在加速零售商之间的定位分化。在这样的背景下,渠道细分早已不再只是销售层面的战术选择,而成为决定品牌增长曲线的结构性变量。

当不同零售渠道在消费者心中承担着截然不同的角色——有人代表性价比,有人代表品质筛选,有人代表效率与即时满足——品牌所面临的核心问题也随之发生变化:不是“在哪里卖”,而是“在这个渠道中,被如何理解与记住”。

在这一话题下,我们将探讨品牌如何基于自身在消费者心智中的定位,重构产品矩阵与渠道策略:哪些产品应该承担“品牌认知”的角色,哪些产品服务于规模与效率;如何通过供应链柔性支持不同渠道的节奏与需求;以及品牌与零售商如何通过更深层次的渠道共创,形成清晰而稳定的心智分工。

在渠道高度多元化的时代,真正具备增长能力的品牌,不再试图用一款“大一统”的产品覆盖所有渠道,而是学会在不同渠道中,以一致的品牌形象,呈现出差异化、可被理解的产品表达。

可口可乐的 AI 应用,正在把食品饮料行业的“制造”升级为“智慧制造”:

实时大数据决策:结合 OpenAI 与 Dynamics 365,每日处理 1.7 亿条数据,自动生成全球 900+ 仓库的补货计划。

生产线数字孪生:AWS IoT + 机器学习预测生产最佳节拍,让节水率提高 9%、节电率提升 20%。

全球 AI 统一底座:核心 ERP 与 MES 全部迁云,形成跨国统一训练与推理平台。

这些技术如何突破试点瓶颈,形成可复制的工业级智能?又如何在保证食品安全与合规的前提下,释放 AI 的预测、优化与调度能力?本场将以可口可乐为起点,解构工业 AI 在食品饮料的全链路落地。

AI 模型已经能在数小时甚至几分钟内预测蛋白质三维结构,结合基因组学,蛋白质组学,代谢组学和化学模拟,实现从 DNA 到分子、细胞、组织的跨尺度模拟。可虚拟重现化合物与人体靶点的相互作用,快速筛选数十万种分子,找出最有潜力的功能成分。本场将探讨,当科学从缓慢求证变为高速演算,FB行业会迎来哪些新的可能性?

在产品功能趋同、渠道日益细分的当下,设计与美学早已不是简单的“外包装”,而是品牌表达价值、建立情感连接、赢得长期忠诚的语言。本环节将探讨全球与本土品牌如何构建一致的设计语言、融入文化关联,并在短期市场需求与长期品牌价值之间取得平衡——塑造一个食品饮料品牌不仅被消费,更被体验的未来。